織りの三原組織についての説明をします

三原組織のことを、「三元組織」や「三限組織」、「三源組織」と誤って表記される場合もあるようです。また、三大組織(さんだいそしき)という方もいますが、3つの原則的な組織なので、正式には、三原組織と表記します。

三原組織の読み方は?

●三原組織の読み方は、「さんげんそしき」です。

織物の三原組織とは何ですか?

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を織ることによって製作する織物のほとんどは、3つの基本組織である三原組織で織られています。

三原組織とは、織り、織物(textile テキスタイル)のもっとも基本的な平織り(ひらおり)、綾織り(あやおり)、朱子織り(しゅすおり)の3つの織組織のことを言います。

以下に、三原組織を紹介します。

(注)織りの組織とは、経糸と緯糸の規則的な浮き沈みを言います。

三原組織の英語表記は何ですか?

三原組織を英語で表記すると、three foundation weaveとなります。

平織(ひらおり:plain weave)とは

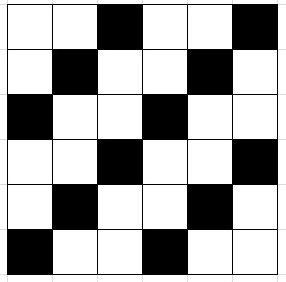

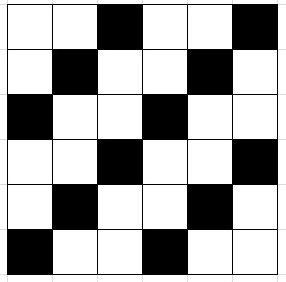

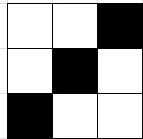

上の画像は、平織の組織図です。 (経糸が浮いている部分が黒色、緯糸が浮いている部分は白色です。)

平織の読み方は?

平織の読み方は「ひらおり」です。 そして、平織は、経緯2本で繰り返し、互いに1本ごとに交差する織物組織です。

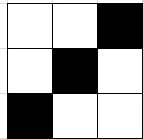

最小組織として2x2あれば十分です。(これを完全組織といいます。)

上の画像は、平織の最小組織です。

綜絖枠(そうこうわく)も最低2枚あれば大丈夫です。(上下方向に2回の柄変化だからです。)

平織は、最も基本的な織組織です。

プレーンな織物組織で、地合いが緻密で堅ろうなことから、いちばん多く利用されています。

平織の特徴は、経糸と緯糸が1本ずつ交互に浮き沈みしていることです。

主な平織の織物は、ギンガム、オーガンジー、シャンブレー、帆布(はんぷ)、ガーゼ、帛(羽二重など)等です。

その他、生地の種類で言うと、シーチング、ブロード、ローン、オックスフォード(オックス)、キャンバスなども平織の生地です。

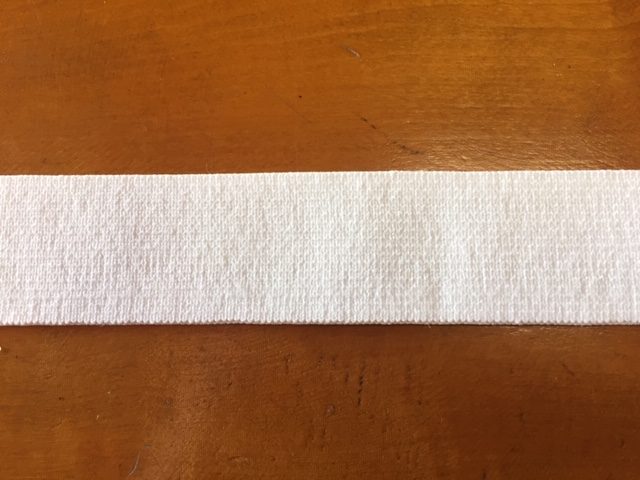

上の画像は、平織の生地の拡大写真(帆布)です。

経糸と緯糸が交互に上下しているのが分かると思います。

綾織り(斜文織り:ツイル twill weave)とは

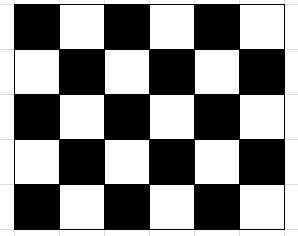

上の画像は、綾織りの組織図の1例です。

綾織りの読み方は?

綾織りの読み方は「あやおり」です。

(注)綾織りは斜文織りとも呼ばれます 。

そして、綾織りは斜めに文様(模様)が入っているので、斜文織りとも呼ばれます。

斜文織の読み方は?

斜文織の読み方は「しゃもんおり」です。

綾織り・斜文織の特徴は?

綾織りは、連続した経浮き(または緯浮き)が、順次に右上がり(または左上がり)にずれることにより、斜めの織線(綾線、または綾目)が現れる織物組織です。

斜め方向に凹凸のある模様です。

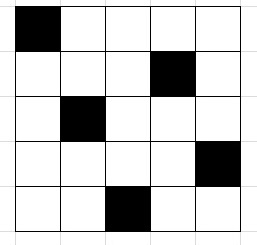

上の綾織りの組織の場合は、3x3が最小組織です。

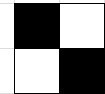

上の画像は、綾織りの最小組織の1例です。

だから綜絖(heald:ヘルド)枠も最低3枚あれば十分です。(上下方向に3回の柄変化しているからです。)

主な綾織の織物は、サージ、デニム、ギャバジン、チノクロス、ビエラ、フランス綾などです。

綾線が45度以上のものをダイヤゴナルといいます。

細幅織物では綾テープ(A綾テープ・杉綾テープ)があります。

上の画像は、綾織りの生地の拡大写真(デニム)です。

斜めに凹凸の筋が模様としてあるのが分かると思います。

朱子織り(繻子織り:しゅすおり、サテン satin weave)とは

上の画像は、朱子織りの組織図の1例です。

朱子織りの読み方は?

朱子織りの読み方は「しゅすおり」です。

繻子織りの読み方は?

繻子織りの読み方も、「しゅすおり」です。

朱子織り・繻子織りの特徴は?

朱子織りは、経糸(または緯糸)だけが表面に長く多く浮いて、経糸と緯糸の交差する点をなるべく目立たないように少なくして、表面が滑らかで光沢のある外観を呈する織物組織です。

組織点(経糸と緯糸の交差点)は、将棋の桂馬飛びのように離れて飛び、それが規則的に並びます。

朱子織りは、経糸と緯糸の浮き沈みの変化の数が少ないので触るとスベスベした風合いの織物です。

シルク(silk)や合成繊維のフィラメント糸などの光沢のある糸を使用する場合が多いので、生地も光沢のあるものが多いです。

フォーマルウエアやパーティ用の高級ドレス(dress)の生地や、コートやジェケットなどの高級な洋服の裏地などに多く使用されます。

デメリットとしては、引っ掛けに弱いということがあります。

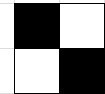

上の画像の朱子織りは、5x5が最小組織です。

だから綜絖枠も最低5枚あれば製織可能です。(上下方向に5回の柄変化をしているからです。)

朱子織りの生地は、糸を浮かせている本数(交差している点までの本数)によって、

「5枚朱子」 ‥ 糸を4本浮かせて、5本目に交差する点を作ります。

「8枚朱子」 ‥ 糸を7本浮かせて、8本目に交差する点を作ります。

「12枚朱子」 ‥ 糸を11本浮かせて、12本目に交差する点を作ります。

と分類され、枚数が大きくなるほど、浮きの長さが大きいので、光沢が増します。

一般的に、市場に流通している生地は、経朱子の「5枚朱子」「8枚朱子」が多いです。

朱子織りの織物は、シルクサテン、コットンサテン、ドスキンです。

細幅の場合、ナイロンサテンテープやポリエステルサテンテープがあります。

綸子(りんず)、緞子(どんす)も朱子織りの1種です。

細幅織物ではナイロンソフトサテンテープ(織テープ)があります。

近年では四原組織(よんげんそしき)と言うする場合があります

(注)近年では、三原組織に綟り(もじり)組織を加えて四原組織(よんげんそしき)とする場合があります。

綟り組織(綟り織)は、隣りあう経糸がたがいにもじれながら緯糸と組織するもので、搦み(からみ)織物とも呼ばれています。

織ゴムでも搦み織ゴム(捩り織ゴム)があります。

綜絖(そうこう)とは?

(注)綜絖(そうこう)とは?

綜絖は、ヘルド(heald)とも言います。

織機上の経糸(たていと)を、目的とする織物組織に応じて上下に分け、緯糸(よこいと)を杼(ひ)で走らせて織る織機の重要部品です。

糸を編んだものや針金または薄板金製のものがあります。

中央部に経糸を通す穴があり、上下を金属棒に通し全体を枠でまとめ、ひとまとめの経糸が同一行動(上下運動)をとるようになっています。

その枠のことを綜絖枠(そうこうわく)といいます。

完全組織(かんぜんそしき)とは?

完全組織(かんぜんそしき)

簡単に言うと1リピート(1周期)のことです。

織物は、この「完全組織」を、前後左右に繰り返して織られます。

完全組織であるためには、経方向、緯方向に必ず経浮き(黒色)と緯浮き(白色)が最低でも1回ずつあります。

(つまり、経方向、緯方向のどちらも(行、列ともに)白色のみとか黒色のみということはありません。)

平織の場合は、完全組織は1通りです。

経浮き、緯浮きが各1回ずつです。

綾織の完全組織の1例です。

上記の場合は、経浮きが1回、緯浮きが2回の基本組織です。

三原組織のことなら、何でも気軽に質問、ご相談ください。

お待ちしています。

〒929-1171

石川県かほく市木津ハ64番地4

有限会社津田産業直販部(かほく支店)(屋号 TSUDATEX)

TEL:050-3578-8098

FAX:076-285-0141

お急ぎの場合やとにかく質問したい、聞いてみたいという場合は、こちらの携帯電話へお電話ください。

心よりお待ちしています。

HP:090-1637-9983

担当:越野 勤(ゴム紐の権威、ゴム紐専門家・ゴム紐の先生・ゴムプロ:gomupro)

MAIL:tsuda@tsudasangyou.com

お問合せフォームはこちらです。

津田産業直販部は全国シェアNo.1の「石川県かほく市」の高品質・高耐久性のゴム紐をメーカー直販にてお届けします

㈲津田産業直販部の創業88年の歴史がお客様への信頼の証拠です

津田産業直販部はゴムひもの専門店を目指します

この記事は、㈲津田産業直販部社員で、セミリタイアおじさんの越野勤が書きました。

越野勤(こしのつとむ)は、石川県かほく市にある1935年創業で88年の歴史のゴム紐製造販売の有限会社津田産業直販部(かほく支店)の営業部長・問合せ担当で、サイト運営者・著者・ゴム紐のゴムプロ:gomuproです。

年齢は66才です。(2023年現在)

1980年に信州大学繊維学部繊維工学科卒業で、大学時代の4年間は、糸や繊維、ゴム紐、織物・編物・製紐・染色・プリントの勉強をしました。広幅織物製造工場で、撚糸、整経、製織等。細幅織ゴム、編ゴム製造工場でカバーリング、生産、染色、品質管理、生産管理、在庫管理の作業等。製紐工場で製紐を学び、営業、インターネット販売をするなど、約50年間ずっと、繊維業界で企画・製造・販売・マーケティング(販促)の仕事を経験してきました。

現在、㈲津田産業直販部でゴム紐の企画、製造販売、マーケティングを担当しています。(約5年間)

糸や繊維、織物、ゴム紐のことについて、困りごとがあれば、何でも気軽に質問・ご相談ください。

丁寧に分かりやすく説明いたします。

越野勤(著者・サイト運営者)の紹介ページ

お問合せの電話、メールは、こちらです。⇓

TEL:090-1637-9983

MAIL:tsuda@tsudasangyou.com